Решебник по истории России 7 класс Мединский §5–6

§5–6

- Главный вопрос урока

- Вопросы и задания к иллюстрации, карте, схеме, рубрикам в тексте параграфа

- Вопросы и задания к пункту параграфа и к источнику

- Вопросы и задания к пункту параграфа и к источнику

- Вопросы и задания к пункту параграфа и к источнику

- Вопросы и задания к пункту параграфа и к источнику

- Вопросы и задания к пункту параграфа и к источнику

- Вопросы и задания к пункту параграфа и к источнику

- Вопросы и задания к пункту параграфа и к источнику

- Вопросы и задания

- Работаем с понятием

- Главный вопрос урока

Русское общество в XVI в.

Главный вопрос урока

Какие признаки централизации можно обнаружить в России XVI в.?

Признаки централизации, которые можно обнаружить в России XVI века:

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал-

Полнота власти монарха: В руках царя сосредоточена полнота законодательной, исполнительной и судебной власти.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Аппарат управления: Действует разветвлённый центральный аппарат власти (приказы), который контролирует местную власть.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Законодательство: Существует и доведено до всех территорий единое законодательство (Судебник 1550 года).

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Единое войско: Существует подчинённое центральной власти единое войско, способное защищать границы и поддерживать внутреннюю стабильность.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Административное деление: Сформировалось единое внутреннее административное деление страны.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Налогообложение: Существует единая система налогообложения.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал

Стр. 24

Вопросы и задания к иллюстрации, карте, схеме, рубрикам в тексте параграфа

Какие признаки централизации можно обнаружить в России XVI в.?

В России XVI века можно обнаружить следующие признаки централизации:

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал-

Полнота власти монарха: Вся полнота власти (законодательной, исполнительной и судебной) концентрируется в руках царя.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Центральный аппарат управления: Действует разветвлённый центральный аппарат власти — система приказов.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Единое законодательство: Издано и доведено до всех территорий единое законодательство (Судебник 1550 г.).

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Единое войско: Существует подчинённое центральной власти единое войско (стрельцы), способное защищать границы.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Единая система налогообложения: Существует единая система налогообложения.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Административное деление: Сформировалось единое внутреннее административное деление страны.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал

Вопросы и задания к пункту параграфа и к источнику

В чём состоит особенность российской социально-политической истории?

Особенность российской социально-политической истории состоит в том, что объединение русских земель и централизация государства произошли не одновременно с развитием хозяйственной специализации, как это было в Западной Европе. Объединение Руси было вызвано в первую очередь внешней угрозой (Орда), а не экономическими предпосылками. В XVI веке в России продолжался активный процесс формирования сословий, в то время как на Западе он уже был более завершён.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналСтр. 25

Вопросы и задания к пункту параграфа и к источнику

1. Как принятие царского титула укрепляло власть Ивана IV?

Принятие царского титула укрепляло власть Ивана IV тем, что, назвав себя царём, он официально поставил себя выше всех русских вассалов (бояр и удельных князей) и провозгласил себя наместником Бога на земле, что придавало его власти священный характер и больший авторитет, чем просто титул великого князя.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал2. Почему удельные князья постепенно исчезают из общественного устройства?

Удельные князья постепенно исчезают из общественного устройства, потому что после принятия Иваном IV царского титула они теряют свой реальный политический статус, превращаясь в таких же вассалов государя, как и другие служилые люди, и окончательно вливаются в число служилого сословия.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналВопросы и задания к пункту параграфа и к источнику

В чём состоят особенности положения служилых людей в России XVI в.?

Особенности положения служилых людей в России XVI века заключаются в следующем:

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал-

Они делились на две большие категории: служилые люди «по отечеству» (наследственная служба, имели вотчины или поместья, в основном бояре и дворяне) и служилые люди «по прибору» (набирались из простолюдинов, получали жалование, например, стрельцы, пушкари).

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

В отличие от классического западноевропейского феодализма, где существовало три сословия («те, кто молится», «те, кто сражается», «те, кто работает»), в России служилые люди («те, кто сражается», то есть дворянство) находились в личной и полной зависимости от государя.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Их служба была бессрочной и наследственной, а их земельные владения (поместья) были обусловлены обязательной службой царю.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал

Стр. 26

Вопросы и задания к пункту параграфа и к источнику

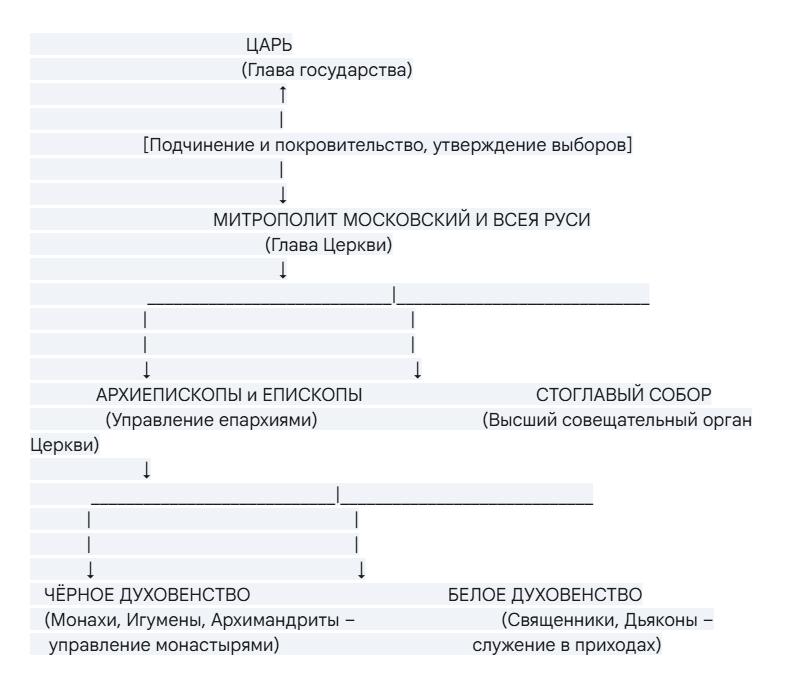

Чем чёрное духовенство отличается от белого?

Чёрное духовенство отличается от белого тем, что чёрное духовенство вело монашеский образ жизни (монахи, игумены, архимандриты), давало обеты и не имело семьи, а белое духовенство составляли священники и дьяконы, которые жили среди мирян, могли иметь семью и детей и обслуживали приходские церкви.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналСтр. 27

Вопросы и задания к пункту параграфа и к источнику

Чем служилые люди «по отечеству» отличались от служилых людей «по прибору»?

Служилые люди «по отечеству» (бояре, дворяне) отличались от служилых людей «по прибору» (стрельцы, пушкари, казаки):

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал-

Порядок службы: «По отечеству» служили по наследству, имели земельные владения (вотчины или поместья) и составляли высшую аристократию. «По прибору» набирались из простолюдинов (посадских людей, крестьян), получали денежное и натуральное жалование и в основном несли гарнизонную или городовую службу.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Материальное обеспечение: «По отечеству» владели землями, что служило им материальным обеспечением. «По прибору» жили на государственное жалование и иногда получали небольшие участки земли (участок у городских стен).

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал

Стр. 28

Вопросы и задания к пункту параграфа и к источнику

1. Кто составлял основное население города в XVI в.?

Основное население города в XVI веке составляли тяглые люди — главным образом посадские люди (ремесленники, купцы)

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал2. Какие категории выделялись в крестьянском сословии? Чем они отличались друг от друга?

В крестьянском сословии выделялись следующие категории:

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал-

Черносошные крестьяне: Были лично свободны, жили на государственной («чёрной») земле и платили тягло (налоги и повинности) непосредственно государству.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Дворцовые крестьяне: Жили на землях царской семьи (Дворца) и работали в её пользу.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Частновладельческие крестьяне: Жили на землях помещиков и вотчинников (служилых людей), платили им оброк и отбывали барщину (труд).

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Монастырские крестьяне: Жили на землях церкви и платили налоги и несли повинности в пользу монастырей.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал

Они отличались друг от друга, прежде всего, принадлежностью земли и тем, кому они платили налоги и несли повинности: государству, Дворцу, частному лицу (светскому феодалу) или церкви.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналСтр. 29

Вопросы и задания к пункту параграфа и к источнику

О каких категориях населения идёт речь в пункте? Дайте каждой из них краткую характеристику.

В данном пункте речь идёт о следующих категориях населения:

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналКрестьяне

Сельские и городские жители

Татарские и мордовские татары

Вопросы и задания

1. Какие реформы Елены Глинской и Избранной рады были направлены на централизацию страны?

На централизацию страны были направлены следующие реформы Елены Глинской и Избранной рады:

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал-

Денежная реформа (Елена Глинская): Введение единой денежной системы.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Унификация мер и весов (Елена Глинская): Введение единых государственных стандартов.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Принятие царского титула (Избранная рада): Повышение авторитета центральной власти.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Создание приказной системы (Избранная рада): Централизация отраслевого управления.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Принятие Судебника 1550 г. (Избранная рада): Введение единого законодательства.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Губная реформа и отмена кормлений (Избранная рада): Укрепление контроля центра над местным управлением.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал

2. Рассмотрите иллюстрацию в начале параграфа. Опишите картину. Представители каких сословий на ней изображены? Почему вы так решили?

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналНа иллюстрации в начале параграфа изображена работа кузнецов и чеканщиков, вероятно, в рамках денежного двора.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналОписание картины: На переднем плане видна горящая печь с мехами, которые раздувают огонь. Кузнецы работают молотами, держа в руках металлические доски или чеканы. Слева сидят, вероятно, заказчики или надсмотрщики. Картина показывает процесс чеканки металлических денег.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналСословия:

-

Тяглые люди (посадские, кузнецы, ремесленники): Изображены как рабочие, непосредственно занятые физическим трудом у печи и с молотом.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Служилые люди «по прибору» или приказные люди: Могут быть изображены наблюдатели в богатой одежде, которые контролируют работу и отгрузку монет. Это могут быть дьяки или приказные, контролирующие государственный заказ.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал

3. Составьте схему управления Русской православной церковью в XVI в.

4. Заполните в тетради таблицу «Сословные группы в России XVI в.»

| Сословная группа | Права | Обязанности |

|---|---|---|

| Служилые люди «по отечеству» (Бояре, дворяне) | Право владеть землей (вотчины, поместья), освобождение от налогов (тягла). | Нести обязательную бессрочную военную службу государю (конное ополчение). |

| Служилые люди «по прибору» (Стрельцы, пушкари) | Право на денежное и натуральное жалование от государства. | Нести обязательную военную службу (гарнизонную, пограничную). |

| Духовенство (Чёрное и белое) | Право владеть землями и крестьянами (кроме налогов). | Молиться, служить Богу, поддерживать нравственность, оказывать помощь нуждающимся. |

| Посадские люди (Горожане) | Право заниматься ремеслом и торговлей в городе. | Нести тягло (платить налоги) и выполнять повинности (сторожевая служба, строительство) в пользу государства. |

| Черносошные крестьяне | Личная свобода, право владеть землей. | Нести тягло (платить налоги) и выполнять повинности в пользу государства. |

| Частновладельческие крестьяне | Право на пользование землей. | Платить оброк и отбывать барщину в пользу землевладельца. |

| Холопы | Не имели почти никаких прав, полностью зависели от хозяина. | Выполнять любые работы по указанию хозяина, приравнены к имуществу. |

5. Составьте на базе материала параграфа сословную лестницу в России XVI в. Чем она отличается от классической феодальной лестницы Западной Европы?

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналСословная лестница в России XVI в.

Царь (Наместник Бога на земле)

-

Служилые люди «по отечеству»:

-

Титулованная аристократия (Рюриковичи, Гедеминовичи, князья, татарские царевичи)

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал Бояре (высший думный чин)

Дворяне

-

-

Духовенство (Митрополит, архиепископы, священники, монахи)

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Служилые люди «по прибору» (Стрельцы, пушкари, казаки)

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Тяглые люди:

Посадские люди (купцы, ремесленники)

-

Черносошные, дворцовые, частновладельческие, монастырские крестьяне

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал

Холопы

Отличия от классической феодальной лестницы Западной Европы:

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал-

Власть монарха: В России монарх (Царь) обладал абсолютной властью над всеми сословиями (самодержавие), тогда как в Западной Европе власть короля часто ограничивалась крупными феодалами и парламентом.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Характер службы: Российское дворянство (служилые люди) находилось в полной и личной зависимости от царя, а их землевладение (поместье) было обусловлено обязательной службой. На Западе феодалы (рыцари, бароны) имели более самостоятельный статус и несли службу на основании вассального договора («вассал моего вассала не мой вассал»).

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Единство права: В России уже в XVI веке существовало единое законодательство (Судебник) и единый аппарат (приказы), что усиливало централизацию. В Западной Европе право долгое время было раздробленным и феодальным.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал

6. Используя материал параграфа и дополнительные источники информации, подготовьте небольшое сообщение (презентацию) на тему «Положение неправославных в России при Иване IV».

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналПоложение неправославных в России при Иване IV

Положение неправославных (иноземцев, иноверцев) в России при Иване IV было двойственным.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналМусульмане (татары, народы Поволжья):

-

После присоединения Казанского и Астраханского ханств, мусульманское население вошло в состав российского государства.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Часть татарской знати была зачислена на государеву службу, пополнив ряды служилых людей.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Однако основное мусульманское население (сельские жители) было причислено к тяглым людям и стало платить налоги и нести повинности, как и остальное население.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал

Иностранцы и служилые иноземцы (западноевропейцы):

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал-

В Россию охотно приглашали иностранных специалистов (военных, архитекторов, оружейных мастеров), преимущественно с Запада.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Эти специалисты жили в специальных поселениях, например, в Немецкой слободе в Москве.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Иван IV разрешал им сохранять свою веру (католицизм, протестантизм), даже разрешил построить в Москве кирху.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Однако большинство иностранцев, остававшихся на русской службе, в конечном итоге принимали православие и вливались в русское служилое сословие.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал

Общая характеристика:

Государство стремилось интегрировать неправославное население в свою структуру, используя его на службе или облагая налогами. Хотя на первых порах иноверцам разрешалось сохранять свою веру (особенно в случае служилых иноземцев), общая тенденция была направлена на ассимиляцию и православие как обязательное условие полной интеграции и продвижения по службе.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналРаботаем с понятием

Раскройте смысл понятия «сословие». Приведите один исторический факт, конкретизирующий данное понятие относительно истории России.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналСословие — это социальная группа, обладающая закреплёнными в законе или обычае правами, обязанностями и привилегиями, которые передаются по наследству. Положение в обществе (статус) определялось прежде всего отношением к государственной службе.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналИсторический факт: Служилые люди «по отечеству» (бояре и дворяне) составляли высшее сословие, которое по наследству имело право на землевладение (вотчины и поместья) и, главное, было обязано нести бессрочную военную службу государю.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналГлавный вопрос урока

Сформулируйте ответ на главный вопрос параграфа и обоснуйте его двумя-тремя аргументами.

Главный вопрос параграфа: Какие изменения социальной структуры России произошли в XVI в.?

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналВ XVI веке социальная структура России претерпела значительные изменения, связанные с процессом централизации и формирования сословий.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналАргументы:

-

Укрепление сословной иерархии: Введение царского титула и реформы Избранной рады (Судебник, отмена кормлений) привели к чёткому оформлению сословий с закреплёнными за ними правами и обязанностями, при этом служилое сословие (дворянство) было окончательно поставлено в полную зависимость от государя.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Появление новых категорий населения: Появились и укрепились новые группы, связанные с централизованным государственным аппаратом и войском, такие как служилые люди «по прибору» (стрельцы, пушкари), а также категории, связанные с присоединением новых земель (татары).

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Усиление крепостничества: Были приняты первые важные шаги к закрепощению крестьян (подтверждение Юрьева дня и увеличение «пожилого» в Судебнике 1550 г.), что ограничило их свободу передвижения и стало ключевым элементом в структуре тяглого населения.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал

Стр. 30