Решебник по истории 9 класс Алдабек Часть 1, 2 Часть 1 | Страница 91

Страница 91

Подумайте!

Какая ситуация подтолкнула Японию к подписанию Антикоминтерновского пакта?

Ситуация, подтолкнувшая Японию к подписанию Антикоминтерновского пакта, складывалась на фоне усилившейся внешнеполитической агрессии, внутренней милитаризации и стремления к созданию колониальной империи.

Добавить текст Вернуть оригиналПосле захвата Маньчжурии в 1931 году Япония фактически начала реализацию планов, изложенных ещё в «Меморандуме Танаки», то есть переход к экспансии в Китай, Монголию, а в перспективе — и в другие регионы Азии. Однако агрессивные действия Японии вызвали резкое международное осуждение, особенно со стороны Советского Союза, США и Лиги Наций. СССР, в частности, усиливал влияние в Китае и вёл переговоры с Чан Кайши, а Коминтерн оказывал поддержку коммунистическим силам в Азии, что воспринималось Японией как угроза.

Добавить текст Вернуть оригиналВ Японии росло ощущение международной изоляции и необходимость создания союзов с другими реваншистскими державами. После вторжения в Северо-Восточный Китай и создания марионеточного государства Маньчжоу-го, японское руководство пришло к выводу, что им нужна дипломатическая и военная опора в борьбе против СССР и коммунистического движения. Одновременно усиливались антикоммунистические и националистические настроения внутри Японии, что подогревалось пропагандой и идеологией милитаризма.

Добавить текст Вернуть оригиналТаким образом, в 1936 году Япония заключила с Германией Антикоминтерновский пакт — соглашение, направленное против Коммунистического интернационала (Коминтерна) и в первую очередь против СССР. Позднее к пакту присоединилась Италия, что оформило создание оси Берлин–Рим–Токио и определило агрессивный курс этих стран в преддверии Второй мировой войны.

Добавить текст Вернуть оригиналИтог: подписание Антикоминтерновского пакта стало отражением милитаристского курса Японии, её конфликта с СССР и стремления найти союзников для дальнейшей экспансии в Восточной Азии.

Добавить текст Вернуть оригиналСтр. 91

Проверьте свои знания

1. Каковы отличительные черты социально-экономического и политического развития Японии в 20–30-х годах?

Социально-экономическое развитие Японии в 1920–30-х годах имело противоречивый характер. С одной стороны, Япония после Первой мировой войны усилила свои позиции в Азии и получила экономические преимущества: расширила экспорт, захватила рынки сбыта, укрепила влияние в Китае и на Дальнем Востоке. С другой стороны, страна столкнулась с серьёзными внутренними проблемами.

Добавить текст Вернуть оригиналВ экономике наблюдался кратковременный подъём, связанный с военными заказами и экспортом, но уже в 1920–1921 гг. страну поразил экономический кризис, вызванный резким падением производства, разорением мелких и средних предпринимателей, а также ростом безработицы. В это же время произошло мощное землетрясение в Токио (1923 год), которое уничтожило столицу и усугубило кризис.

Добавить текст Вернуть оригиналК концу 1920-х годов, особенно в 1929 году, Япония погрузилась в новый тяжёлый экономический кризис. Рост безработицы, падение цен на рис, обнищание крестьянства, закрытие фабрик — всё это сопровождалось массовыми протестами: «рисовыми бунтами», забастовками, стачками. В то же время в стране происходила усиленная милитаризация: государственные расходы на армию увеличивались, военные получали всё большее влияние в правительстве. Начался переход к форсированной милитаристской модернизации страны.

Добавить текст Вернуть оригиналВ политической сфере Япония двигалась к авторитаризму. После 1927 года к власти пришло правительство генерала Танаки, сторонника агрессивной внешней политики. Парламентская демократия была подорвана: парламент разгоняли, выборы сопровождались репрессиями, полицейским давлением, коррупцией. Левые и социалистические партии подвергались преследованиям. Всё большее влияние приобретала армия. Политическую арену заняли офицеры и представители крупного бизнеса — так называемое «молодое офицерство» и «союз молодого офицера».

Добавить текст Вернуть оригиналТаким образом, в 20–30-х годах Япония прошла путь от попыток демократизации и экономического подъёма к жёсткой милитаризации, усилению авторитаризма и стремлению к внешней экспансии как способу выхода из внутреннего кризиса.

Добавить текст Вернуть оригинал2. Чем объяснить агрессивность японского милитаризма?

Агрессивность японского милитаризма в 20–30-х годах была обусловлена целым комплексом внешнеполитических и внутренних факторов. В первую очередь, Япония, как островное государство с ограниченными природными ресурсами, стремилась к территориальному расширению и захвату внешних рынков. В условиях экономического кризиса и перенаселения правящие круги считали необходимым захват новых земель для добычи сырья, размещения избыточного населения и сбыта японских товаров.

Добавить текст Вернуть оригиналСерьёзную роль сыграла и идеология. Национализм, идея «особого пути Японии» и превосходства японской нации над другими народами Азии, особенно китайцами и корейцами, активно пропагандировались в армии, школах, в печати. Особенно большую роль играли идеи имперского могущества и «миссии Японии» по объединению Азии под её руководством. Эти идеи получили яркое выражение в Меморандуме Танаки (1927 г.), в котором прямо утверждалось, что для господства в Азии Япония должна захватить Маньчжурию, Монголию, Китай, а в будущем и страны Юго-Восточной Азии.

Добавить текст Вернуть оригиналУсиление влияния армии в политике также стало фактором милитаризма. Практически все японские правительства в этот период возглавляли военные. Политическая власть всё чаще переходила к офицерам, а важнейшие решения принимались военным командованием. С 1930-х годов в правительство начали входить представители «молодого офицерства», объединённые в националистические и фашистские организации. Они рассматривали войну как необходимый путь для достижения национального возрождения Японии.

Добавить текст Вернуть оригиналКроме того, Япония стремилась конкурировать с западными державами, особенно с СССР, США, Великобританией. В 1931 году она захватила Маньчжурию, а затем — Внутреннюю Монголию. В 1937 году началась полномасштабная японо-китайская война. Таким образом, милитаризм был не только внутренним явлением, но и инструментом внешней экспансии и достижения глобальных амбиций.

Добавить текст Вернуть оригинал3. Сравните политические режимы в Японии, Германии и Италии. Что в них общего и особенного?

Политические режимы Японии, Германии и Италии в 1930-х годах имели много общего, но в то же время различались по структуре, идеологии и историческим условиям.

Добавить текст Вернуть оригиналОбщее:

– Все три государства стремились к установлению авторитарных и милитаристских режимов. Власть была сосредоточена в руках одного лидера или узкой группы лиц, парламенты были подчинены или распущены, а политическая оппозиция подавлялась.

Добавить текст Вернуть оригинал– В них существовали однопартийные или милитаризированные режимы, где важную роль играли армия, тайная полиция, идеологическая пропаганда.

Добавить текст Вернуть оригинал– Для всех характерна агрессивная внешняя политика: Германия стремилась к пересмотру Версальского договора и расширению «жизненного пространства» (Lebensraum); Италия — к созданию «новой Римской империи»; Япония — к господству в Восточной Азии.

Добавить текст Вернуть оригинал– Все три режима активно использовали национализм и культ вождя: Гитлер в Германии, Муссолини в Италии, император и военное командование в Японии.

Добавить текст Вернуть оригиналОсобенности:

– В Японии, в отличие от Германии и Италии, не было ярко выраженной фашистской партии. Власть опиралась не на партию, а на императорскую власть и армию. Правящий режим был скорее милитаристским, чем партийно-фашистским.

Добавить текст Вернуть оригинал– Японский милитаризм имел глубокие традиционные корни, связанные с самурайской культурой, культом императора и военной честью.

Добавить текст Вернуть оригинал– В Германии и Италии правящие партии — НСДАП и Национальная фашистская партия — активно использовали массовые движения и идеологию расизма (в Германии) и корпоративизма (в Италии). В Японии, напротив, идеология строилась на представлении о «особой миссии Японии» и божественности императора.

Добавить текст Вернуть оригинал– В Японии сохранялся формальный парламентаризм, хотя он постепенно был полностью подчинён военным кругам. В Германии и Италии парламент был упразднён или полностью контролировался партией.

Добавить текст Вернуть оригиналТаким образом, политические режимы Японии, Германии и Италии имели общее фашистско-милитаристское направление, стремление к агрессии и подавлению оппозиции, но отличались формами реализации власти и идеологическим наполнением.

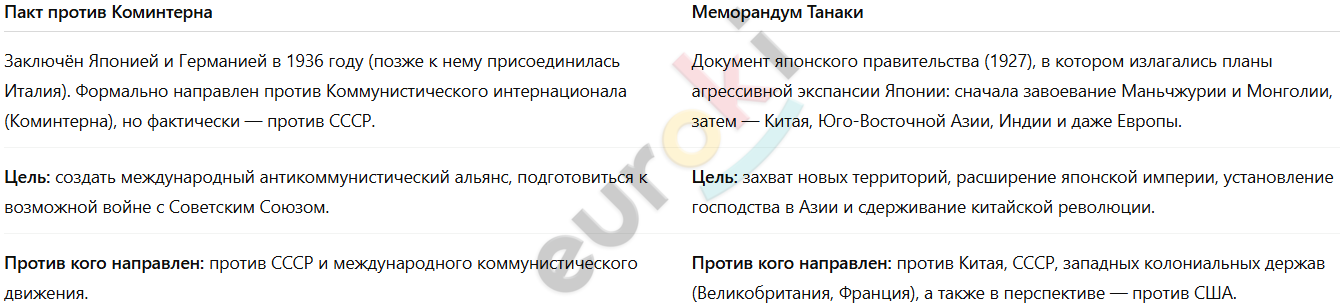

Добавить текст Вернуть оригиналРабота с таблицей. Раскройте суть двух документов, какова их цель и против кого они были направлены.

Параграф 15. Агрессия Японии в Китае и Юго-Восточной Азии