Решебник по истории России 7 класс Мединский §29–30

§29–30

- Главный вопрос урока

- Вопросы и задания к иллюстрации, карте, схеме, рубрикам в тексте параграфа

- Вопросы и задания к пункту параграфа и к источнику

- Вопросы и задания к иллюстрации, карте, схеме, рубрикам в тексте параграфа

- Вопросы и задания к пункту параграфа и к источнику

- Вопросы и задания к иллюстрации, карте, схеме, рубрикам в тексте параграфа

- Вопросы и задания к пункту параграфа и к источнику

- Вопросы и задания к иллюстрации, карте, схеме, рубрикам в тексте параграфа

- Вопросы и задания к пункту параграфа и к источнику

- Вопросы и задания к иллюстрации, карте, схеме, рубрикам в тексте параграфа

- Вопросы и задания к пункту параграфа и к источнику

- Вопросы и задания к иллюстрации, карте, схеме, рубрикам в тексте параграфа

- Вопросы и задания к иллюстрации, карте, схеме, рубрикам в тексте параграфа

- Вопросы и задания к иллюстрации, карте, схеме, рубрикам в тексте параграфа

- Вопросы и задания к пункту параграфа и к источнику

- Вопросы и задания

- Работаем с хронологией

- Работаем с источником

- Работаем с понятием

- Главный вопрос урока

«Куда соха ходила...» Социально-экономическое развитие России в XVII в.

Главный вопрос урока

Какие внешние и внутренние факторы влияли на экономическое развитие Российского государства в XVII в.?

На экономическое развитие Российского государства в XVII в. влияли следующие факторы:

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал-

Внутренние факторы: Восстановление хозяйства после Смуты, развитие территориальной специализации и всероссийского рынка, а также ужесточение крепостного права (Соборное уложение 1649 г.).

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Внешние факторы: Расширение торговли с Западной Европой (Голландия, Англия) и Востоком (Иран, Китай), а также постоянная угроза на южных границах (Крымское ханство).

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал

Вопросы и задания к иллюстрации, карте, схеме, рубрикам в тексте параграфа

Какую функцию выполняла городская площадь? Составьте рассказ по картине. Опишите одежду изображённых людей и их занятия.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал-

Функция городской площади: Городская площадь выполняла функцию торгового центра (рынка), а также была местом общественных собраний и государственных казней (Лобное место).

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Рассказ по картине («Площадь в городе московских времён»):

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал

На картине изображена шумная торговая площадь Москвы во второй половине XVII века. Повсюду кипит торговля: купцы, торговцы и простые горожане снуют между деревянными лавками и ларьками. В центре видно скопление людей, возможно, у одного из приказных или церковных сооружений. Жизнь на площади полна движения. С одной стороны, возвышаются величественные соборы и боярские терема, с другой — простые деревянные торговые ряды.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал-

Одежда и занятия:

-

Одежда: У большинства людей длинные кафтаны и шубы (зимой). У знатных людей одежда из дорогих узорных тканей. Головные уборы разнообразны: высокие шапки (бояре, купцы) и простые шапки (горожане, крестьяне). У женщин — длинные платки и шубы.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Занятия: Основное занятие — торговля (купцы продают товары, посадские люди покупают). Видны люди, просто идущие по своим делам, и, возможно, служилые люди (стрельцы), следящие за порядком.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал

-

Стр. 147

Вопросы и задания к пункту параграфа и к источнику

Что происходило с численностью населения и территорией России в XVII в.?

В XVII в. с численностью населения и территорией России происходило следующее:

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал-

Численность населения: В начале XVII в., после Смуты, численность населения значительно уменьшилась (до 7 млн человек). Однако затем она начала расти, достигнув к концу правления Романовых (1676 г.) 11,5 млн человек, а к концу века — 15 млн человек.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Территория России: Территория России росла быстрыми и масштабными темпами. К началу правления Романовых она составляла 8,5 млн кв. км, а к концу правления Алексея Михайловича (1676 г.) достигла 14,5 млн кв. км — за счёт продвижения на восток (освоение Сибири) и присоединения приграничных территорий.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал

Стр. 148

Вопросы и задания к иллюстрации, карте, схеме, рубрикам в тексте параграфа

Опишите, используя иллюстрацию, устройство засечной черты.

Устройство засечной черты представляло собой сложную систему оборонительных укреплений и препятствий:

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал-

Инженерные сооружения: Засечная черта состояла из городов-крепостей и острогов.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Лесные преграды: В её составе были засеки (поваленные деревья, создающие непроходимые завалы), валы, рвы и частоколы.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Естественные преграды: Она проходила по естественным лесным массивам и оврагам.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал

Стр. 149

Вопросы и задания к пункту параграфа и к источнику

Почему государство возводило засечные черты? Какие последствия это имело?

Государство возводило засечные черты (например, Большую засечную черту) для защиты своих плодородных центральных земель от набегов крымских татар и ногайцев, которые разоряли южные и центральные регионы и уводили население в плен.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналПоследствия возведения засечных черт были следующие:

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал-

Повышение безопасности: Засечные черты значительно уменьшили возможность проникновения татар вглубь России, повысив безопасность центральных областей.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Экономическое освоение: Обеспечение безопасности привело к переселению крестьян и служилых людей на юг (вдоль засечных черт) для освоения плодородных степных земель, что способствовало расширению территории и росту сельскохозяйственного производства.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Появление новых городов: Вдоль засечных черт возникла целая череда новых городов-крепостей (Воронеж, Орёл, Белгород, Тамбов и др.), которые со временем стали важными торгово-экономическими центрами.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал

Вопросы и задания к иллюстрации, карте, схеме, рубрикам в тексте параграфа

Кто изображён на фреске? Какими орудиями труда убирали хлеб в XVII в.?

Кто изображён на фреске: На фреске «Смерть сына санатянника» изображён, предположительно, крестьянин (санатянник), убирающий хлеб вместе с товарищами, а также, судя по названию, его умерший сын.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналОрудия труда: Хлеб убирали серпом (для срезания колосьев) и, возможно, косой (хотя коса для уборки хлеба получила широкое распространение позднее).

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналВопросы и задания к пункту параграфа и к источнику

Что нового появилось в развитии сельского хозяйства в России в XVII в.? Что сохранялось прежнего?

| Хозяйственная деятельность | Новые явления (XVII в.) | Прежние черты (Сохранившиеся) |

|---|---|---|

| Сельское хозяйство | 1. Новые орудия труда в южных и юго-восточных районах (усовершенствованная соха, борона). 2. Расширение посевов на юге и юго-востоке (экстенсивный путь развития). 3. Распространение новых культур: картофель (хотя и в малых объёмах), подсолнечник. | 1. Основные земледельческие орудия: соха, борона. 2. Хозяйство оставалось натуральным, ориентированным на самообеспечение. 3. Трёхполье (рожь, овёс, пар) оставалось основной системой земледелия. |

Стр. 150

Вопросы и задания к иллюстрации, карте, схеме, рубрикам в тексте параграфа

С опорой на текст параграфа составьте небольшой рассказ по картине.

На картине «Лубяной торг на Трубе в XVII в.» изображена оживлённая ремесленно-торговая площадь. Вероятнее всего, это Лубяной торг, где продавались изделия ремесленников — деревянная посуда, телеги, сани, игрушки.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналРазвитие мелкотоварного производства: Подобные рынки, как этот, стали центрами, где ремесленники сбывали свою продукцию, свидетельствуя о том, что производство ориентировалось на спрос и рынок.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналРазвитие товарно-денежных отношений: Шумный торг, где происходит купля-продажа, доказывает, что в XVII веке товарно-денежные отношения укреплялись.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналВопросы и задания к пункту параграфа и к источнику

Какие изменения произошли в ремесленном производстве в XVII в.?

В ремесленном производстве в XVII в. произошли следующие изменения:

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал-

Усиление специализации: Происходит углубление территориальной и ремесленной специализации.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Развитие мелкотоварного производства: Наблюдается рост мелкотоварного производства, ориентированного на рынок.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Появление мануфактур: Возникает мануфактура — новое явление в промышленности.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал

Стр. 151

Вопросы и задания к иллюстрации, карте, схеме, рубрикам в тексте параграфа

Почему первые мануфактуры в России создавали иностранцы?

Первые мануфактуры в России создавали иностранцы по следующим причинам:

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал-

Капитал и кредиты: Иностранцы обладали большими вложениями (капиталом) и имели доступ к кредитам, необходимым для создания дорогостоящих предприятий.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Технические знания: Иностранцы приносили в Россию новые технологии и квалифицированных мастеров (например, шведский манер в металлургии), которых не хватало.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Опыт: У них был опыт организации крупного мануфактурного производства, который отсутствовал у русских купцов.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал

Вопросы и задания к пункту параграфа и к источнику

Выделите причины медленного развития мануфактур в России в XVII в.

Причины медленного развития мануфактур в России в XVII в.:

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал-

Дефицит рабочей силы: Нехватка квалифицированной и свободной рабочей силы, поскольку большинство населения было закрепощено.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Принудительный труд: Использование принудительного труда (приписные крестьяне), который был малоэффективен и не способствовал развитию.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Государственная поддержка иностранцам: Власти часто предоставляли преимущество иностранцам, что ограничивало развитие отечественного купечества.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Слабый рынок: Узкий и неразвитый внутренний рынок, а также низкий уровень платёжеспособного спроса, что делало производство мануфактурной продукции не всегда выгодным.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал

Вопросы и задания к иллюстрации, карте, схеме, рубрикам в тексте параграфа

В чём состояло преимущество мануфактуры перед ремесленным производством? Что объединяло мануфактуру с ремесленной мастерской?

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал1. Преимущество мануфактуры

Преимущество мануфактуры перед ремесленным производством состояло в более высокой производительности труда и объёмах выпускаемой продукции.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналЭто достигалось за счёт:

-

Разделения труда: Каждый рабочий выполнял лишь часть производственного процесса, что повышало его скорость и мастерство.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Использования труда многих работников: Мануфактура объединяла многочисленных рабочих под одной крышей, что делало производство крупносерийным (например, Тульская мануфактура могла изготавливать много тысяч пищалей).

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал

2. Сходство с ремесленной мастерской

Мануфактуру с ремесленной мастерской объединяло то, что ручной труд оставался основой производственного процесса.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал-

Мануфактура, хотя и использовала разделение труда, не применяла машин; работа выполнялась инструментами и приспособлениями, приводимыми в действие силой человека или воды, как и в ремесленной мастерской.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал

Стр. 152

Вопросы и задания к иллюстрации, карте, схеме, рубрикам в тексте параграфа

Какие формы торговли существовали в России в XVII в.?

В России в XVII в. существовали следующие формы торговли:

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал-

Розничная и оптовая торговля: Продажа товаров в розницу (из лавок, амбаров) и оптом (с телег, возов).

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Торговые ряды: Постоянные торговые ряды и базары в городах, где товары продавались с полок, скамеек, шалашей.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Ярмарочная торговля: Крупные, сезонные ярмарки (Макарьевская, Свенская, Ирбитская), которые «сшивали» страну в единое целое.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Внешняя торговля: Торговля с иностранными купцами через Архангельск (с Голландией, Англией) и Астрахань (с Востоком).

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал

Вопросы и задания к иллюстрации, карте, схеме, рубрикам в тексте параграфа

Объясните, как использовались предметы, изображённые на фотографиях.

Сундук-подголовник: Использовался как предмет хранения (денег, ценных вещей, документов) и как подголовник (подушка) во время сна или отдыха.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналЗамок дверной секирный: Использовался как запорный механизм для дверей, обеспечивая безопасность жилища. Название «секирный» обусловлено его формой, напоминающей секиру (боевой топор).

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналСтр. 153

Вопросы и задания к пункту параграфа и к источнику

1. Охарактеризуйте особенности торговли в XVII в. Что такое всероссийский рынок и каковы были причины его формирования?

-

Особенности торговли: Торговля отличалась ростом масштабов, разнообразием форм (ярмарки, торговые ряды), усилением роли русского купечества (за счёт налоговых преимуществ перед иностранцами) и протекционистской политикой государства (Торговый и Новоторговый уставы).

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Всероссийский рынок: Это система устойчивых торговых связей и товарного обмена, которая объединяла различные, ранее разрозненные регионы страны в единое экономическое целое.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Причины формирования:

-

Развитие территориальной специализации хозяйственных районов.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал Укрепление товарно-денежных отношений.

-

Рост крупного товарного производства (включая мануфактуры).

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Ликвидация таможенных границ внутри страны.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал

-

2. Какие товары привозили в Россию русские купцы в XVII в.? Какие страны были основными торговыми партнёрами России?

-

Товары, привозимые русскими купцами: Из Архангельска экспортировались меха, сало, пенька, лён и пеньковый канат (сырьё для кораблестроения). Импортировались драгоценные металлы, ткани, украшения, вино, бумага, стекло, олово.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Основные торговые партнёры России:

-

Западная Европа: Голландия (лидер), Англия.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Восток: Иран (шёлк, ковры), Китай (ткани, чай), Индия.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал

-

Стр. 154

Вопросы и задания

1. Заполните таблицу «Экономика России в XVII в.» на основе текста параграфа.

| Вид хозяйственной деятельности | Прежние черты | Новые явления |

|---|---|---|

| Сельское хозяйство | 1. Оставалось аграрным, с господством трёхполья. 2. Хозяйство в основном натуральное (производство «для себя»). 3. Использование экстенсивных технологий (соха, борона). | 1. Территориальная специализация (например, рожь в центре, лён и конопля на северо-западе). 2. Освоение новых плодородных земель на юге (вдоль засечных черт). 3. Юридическое оформление крепостного права (Соборное уложение 1649 г.). |

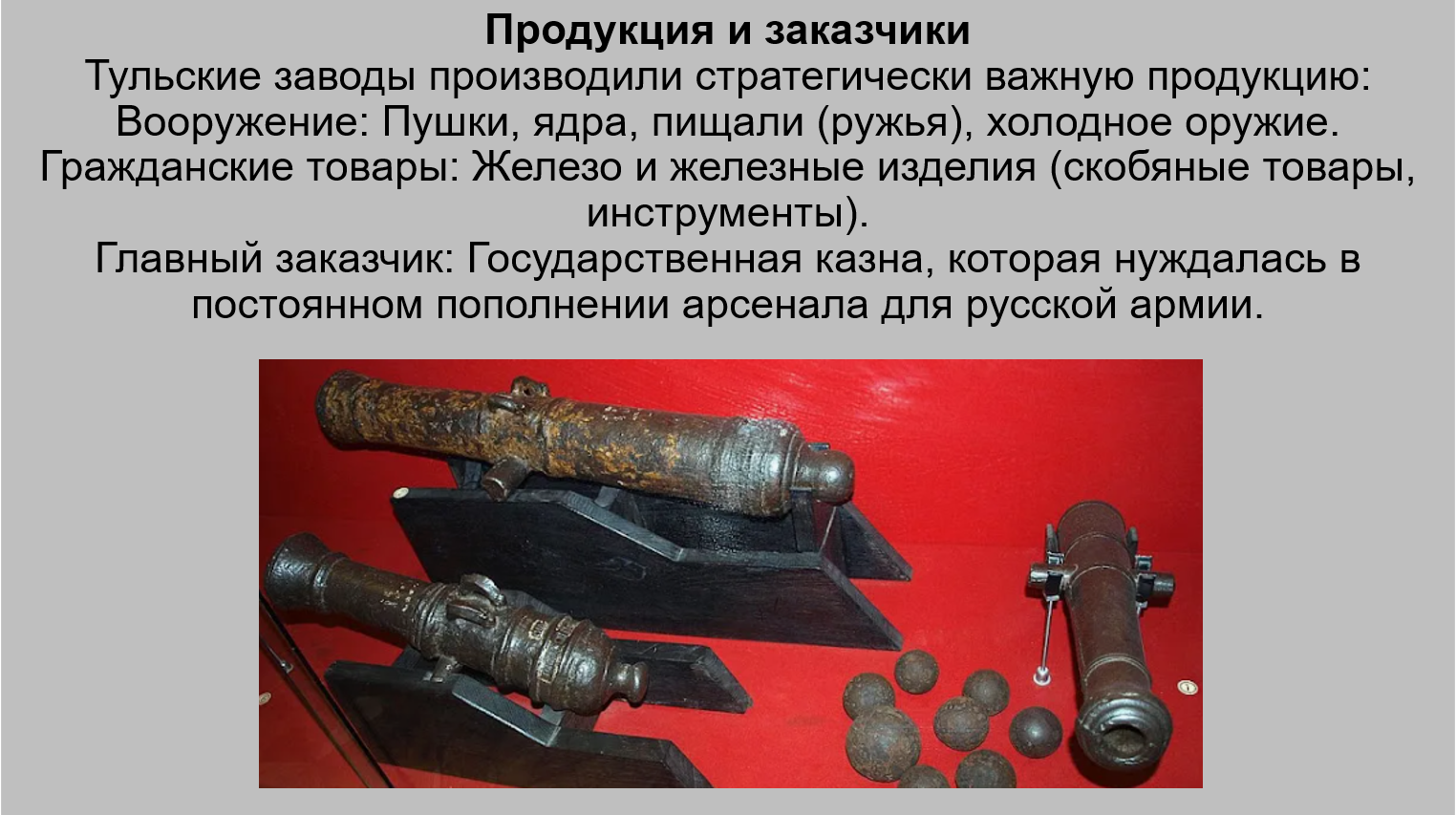

| Промышленность (Ремесло) | 1. Ручной труд оставался основой производства. 2. Господство мелкого ремесленного производства. | 1. Появление мануфактур (на Туле, Кашира). 2. Углубление территориальной и ремесленной специализации. 3. Рост мелкотоварного производства, ориентированного на рынок. |

| Торговля | 1. Внешняя торговля шла через Архангельск и Астрахань. 2. Использование ярмарок и торговых рядов. | 1. Складывание всероссийского рынка (экономическое объединение страны). 2. Принятие протекционистских уставов (Новоторговый устав 1667 г.) для защиты русских купцов. 3. Активное проникновение иностранного капитала (Голландцы). |

2. Какие явления в экономике России XVII в. позволяют назвать это время новым этапом в развитии страны? Укажите не менее трёх явлений.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналСледующие явления в экономике России XVII в. позволяют назвать это время новым этапом в развитии страны (переходом от Средневековья к Новому времени):

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал-

Складывание всероссийского рынка: Появление устойчивых и развитых торговых связей между регионами, что превращало разрозненные хозяйства в единую экономическую систему.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Появление мануфактур: Возникновение крупных промышленных предприятий, основанных на разделении труда, что является первым признаком зарождения капиталистических отношений.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Государственный протекционизм: Принятие Торгового и Новоторгового уставов, направленных на защиту и поддержку русского купечества от иностранных конкурентов.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал

3. Сравните характерные черты экономического развития России в XVI и XVII вв. Укажите, что было общим, а что — различным.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал| Критерий | XVI век | XVII век |

|---|---|---|

| Общие черты | 1. Аграрная основа: Экономика оставалась преимущественно аграрной с натуральным хозяйством. 2. Крепостное право: Процесс закрепощения крестьян продолжался. 3. Торговля: Внешняя торговля шла в основном с Востоком и через Архангельск. | |

| Различия | ||

| Рынок | Разрозненные региональные рынки. | Складывание всероссийского рынка. |

| Промышленность | Преимущественно мелкое ремесло. | Появление мануфактур и рост крупного мелкотоварного производства. |

| Торговая политика | Отсутствие развитого протекционизма; привилегии иностранным купцам. | Государственный протекционизм (Уставы); ограничение привилегий иностранцев. |

| Социальный фактор | Процесс становления крепостного права. | Юридическое оформление крепостного права (Соборное уложение 1649 г.). |

4. Чем российская мануфактура XVII в. отличалась от западноевропейской? В чём было сходство?

| Критерий | Российская мануфактура (XVII в.) | Западноевропейская мануфактура (XVII в.) |

|---|---|---|

| Различия (Источники труда) | Использование принудительного труда (приписные крестьяне, холопы), дефицит свободной рабочей силы. | Использование свободного наёмного труда, что способствовало росту рынка рабочей силы. |

| Различия (Собственность/Капитал) | Большинство принадлежало государству или боярам/дворянам (на основе крепостного труда). | Принадлежала в основном буржуазии (купцам и предпринимателям), основана на частном капитале. |

| Сходство | Использовала разделение труда и ручную технику (не машины). | Использовала разделение труда и ручную технику (не машины). |

5. Почему власти ввели Торговый и Новоторговый уставы? Чьи интересы они защищали?

Власти ввели Торговый (1653 г.) и Новоторговый (1667 г.) уставы, чтобы укрепить финансовое положение государства и защитить отечественных купцов.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал-

Интересы защищали:

-

Русское купечество: Уставы ограничивали права иностранных купцов торговать в розницу и внутри страны, предоставляя преимущество русским купцам.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Государственную казну: Уставы устанавливали единую пошлину на торговлю и повышали налоги для иностранцев, тем самым увеличивая доходы казны.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал

-

6. Можно ли сказать, что процесс зарождения капиталистических отношений в России и в Западной Европе имел схожие черты? Аргументируйте свой ответ.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналМожно сказать, что процесс зарождения капиталистических отношений в России и Западной Европе имел некоторые схожие черты, но имел существенные различия.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал-

Сходство: В России, как и в Европе, наблюдалось развитие крупного товарного производства (мануфактур) и складывание единого рынка, что является первыми признаками капитализма.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Различия (Аргументация): В Западной Европе капитализм основывался на свободном наёмном труде и частном капитале (буржуазии). В России же зарождение мануфактурного производства шло на фоне ужесточения крепостного права (Соборное уложение 1649 г.) и опиралось на принудительный (крепостной) труд и государственный/боярский капитал, что стало серьёзным тормозом.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал

7. С какими проблемами было связано расширение внешней торговли России в XVII в.? Какое значение имела внешняя торговля для развития государства?

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналПроблемы расширения внешней торговли:

-

Географические: Потеря выхода к Балтийскому морю (после Смуты) и зависимость от одного порта — Архангельска (Северный морской путь, закрытый льдами).

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Конкуренция: Жёсткая конкуренция с голландскими и английскими купцами, которые имели большие привилегии и капитал.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Товарная структура: Россия экспортировала в основном сырьё (пенька, мех, лес), что ставило её в зависимость от спроса европейских стран.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал

-

Значение внешней торговли для развития государства:

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал-

Получение доходов: Обеспечивала пополнение государственной казны за счёт таможенных пошлин.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Технологии и товары: Была источником импорта (металл, вооружение, ткани, украшения) и передовых технологий (мануфактуры).

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Политический вес: Торговые связи с ведущими европейскими державами (Голландией, Англией) укрепляли международное положение России.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал

-

8. Используя интернет-ресурсы, выясните численность населения Франции и Англии в начале и конце XVII столетия. Сравните с Россией. Сделайте выводы о динамике.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал| Страна | Начало XVII в. (около 1600 г.) | Конец XVII в. (около 1700 г.) | Динамика роста |

|---|---|---|---|

| Россия | ~7–8 млн чел. (после Смуты) | ~15 млн чел. | Очень высокий рост (почти удвоение) |

| Франция | ~18–20 млн чел. | ~19–22 млн чел. | Умеренный/застойный рост |

| Англия и Уэльс | ~4–5 млн чел. | ~5–5,5 млн чел. | Медленный, стабильный рост |

Выводы о динамике:

-

Самый высокий темп роста: В России был отмечен самый высокий темп роста численности населения. Это объясняется, прежде всего, восстановлением после колоссальных потерь Смутного времени и активным территориальным расширением (колонизация Сибири и Юга).

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Разница в масштабах: Россия, несмотря на высокий темп роста, оставалась менее населённой страной, чем Франция (которая была самой густонаселённой в Европе). В то же время по абсолютной численности населения Россия к концу века обогнала Англию.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал

9. Какую роль в экономической жизни страны играли промыслы? Подготовьте сообщение (презентацию) о любом промысле (производстве) XVII в. на территории вашего региона (для поиска информации используйте интернет-ресурсы).

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал

10. Рассмотрите карту 2 в Приложении. а) Найдите на карте ярмарки и мануфактуры, упомянутые в тексте параграфа. б) С помощью карты предположите, какие товары можно было приобрести на ярмарках в Москве, Нижнем Новгороде, Туле, Казани. в) Определите основные районы сельского и промыслового хозяйства. Центрами каких производств они являлись? г) Покажите на карте центры железоделательного производства.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинала) Ярмарки и мануфактуры (упомянутые в тексте):

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал-

Ярмарки: Макарьевская (близ Нижнего Новгорода), Свенская (близ Брянска), Ирбитская (на Урале).

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Мануфактуры: Тула (металлургическая), Кашира (железоделательная), Соликамск и Сольвычегодск (солеварение).

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал

б) Товары на ярмарках (Предположение по карте):

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал-

Москва: Дорогие импортные товары (ткани, украшения), а также товары из разных регионов (меха, соль).

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Нижний Новгород / Макарьевская: Соль (Соликамск, Сольвычегодск), пушнина, товары, идущие с Поволжья.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал Тула: Железо, оружие, скобяные изделия.

-

Казань: Восточные товары (шёлк, ковры), пушнина.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал

в) Основные районы сельского и промыслового хозяйства:

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал-

Северо-запад (Новгород, Псков): Центры льна и конопли.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Центр (Москва, Ярославль): Производство зерна (рожь, овёс), текстиль (кожа).

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Поволжье (Казань): Пушнина, восточные товары.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Прикамье/Урал (Соликамск): Центры солеварения и металлургии.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал

г) Центры железоделательного производства:

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал-

Тула и Кашира (Тульская и Каширская мануфактуры) — были главными центрами.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Также Урал (Пермский край), связанный с промышленностью Строгановых.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал

Стр. 155

Работаем с хронологией

Определите хронологический порядок событий: 1) принятие Новоторгового устава; 2) казнь английского короля Карла I; 3) принятие Торгового устава; 4) начало Тридцатилетней войны.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналНачало Тридцатилетней войны (1618 г.).

Принятие Торгового устава (1653 г.).

-

Казнь английского короля Карла I (1649 г.).

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Принятие Новоторгового устава (1667 г.).

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал

Хронологический порядок с учётом дат:

Начало Тридцатилетней войны (1618 г.).

-

Казнь английского короля Карла I (1649 г.).

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал Принятие Торгового устава (1653 г.).

-

Принятие Новоторгового устава (1667 г.).

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал

Работаем с источником

1. Какие привилегии получили английские купцы при Михаиле Фёдоровиче?

Английские купцы при Михаиле Фёдоровиче получили следующие привилегии:

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал-

Беспошлинная торговля: Им разрешалось торговать в Москве и других городах «беспошлинно».

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Свободное передвижение: Им разрешалось «ходить и ездить» по Москве и по всей России.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Иммунитет от суда: Им давалось право иметь в Москве «дворы свои», в которые русские власти «нигде не бывало, а вас, англичан... Царь Михаил Федорович... пожаловали».

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал

2. Какие экономические причины приведены в обоснование ограничения торговли английских купцов только Архангельском? Приведите не менее двух причин.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналЭкономические причины ограничения торговли английских купцов:

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал-

Подрыв казны: Беспошлинная торговля иностранцев приводила к «великому табаку и иные заповедные товары», что наносило ущерб государственной казне (терялись пошлины и сборы).

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Несправедливая торговля: Иностранцы «торговали мимо городовой купеческой торговли», «богатели» и «чинили себе большие убытки многим» (то есть подрывали торговлю русских купцов).

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал

3. Какая политическая причина стала поводом для таких ограничений?

Политическая причина: Английский король Карл I был казнён в 1649 г., а в Англии была провозглашена республика. Царь Алексей Михайлович рассматривал это как «великое злое дело» и «учинение зла» против государя, что стало поводом для отмены привилегий, чтобы наказать английских купцов.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналРаботаем с понятием

Дайте определения следующих понятий: мануфактура, ярмарка, всероссийский рынок. Запишите их в тетрадь. Сравните их.

-

Мануфактура: Крупное промышленное предприятие, основанное на разделении труда и ручной технике. Это была новая, капиталистическая форма производства в XVII веке.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Ярмарка: Крупные, периодически действующие (сезонные) торговые центры (торги), которые собирали купцов из разных регионов страны и использовались для оптовой и крупной торговли.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Всероссийский рынок: Система устойчивых хозяйственных и товарно-денежных связей, объединяющая территориально специализированные районы России в единое экономическое целое.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал

Сравнение: Мануфактура относится к производству (промышленности), а ярмарка и всероссийский рынок относятся к торговле. Ярмарки являются элементами и инструментами формирования всероссийского рынка, который представляет собой общую экономическую систему страны.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналГлавный вопрос урока

Сформулируйте ответ на главный вопрос параграфа и обоснуйте его двумя-тремя аргументами.

Главный вопрос параграфа: Какие внешние и внутренние факторы влияли на экономическое развитие Российского государства в XVII в.?

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналОтвет: Экономическое развитие России в XVII в. определялось влиянием как внутренних восстановительных процессов и социальных противоречий, так и внешней интеграцией в мировую торговлю.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналАргументы:

-

Восстановление и внутренний рынок: Главным внутренним фактором было постепенное восстановление хозяйства после Смуты, сопровождавшееся развитием территориальной специализации (например, Тула — металлургия, Ярославль — полотно). Это стало основой для складывания всероссийского рынка, объединившего страну экономически.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Внешняя торговля и технологии: Внешним фактором стало расширение торговли с Голландией и Англией через Архангельск. Эта торговля обеспечивала приток капитала и новых технологий (например, в литейном деле), способствуя созданию первых мануфактур.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Крепостное право как барьер: Важным внутренним барьером стало юридическое оформление крепостного права («Соборное уложение» 1649 г.). Это создало дефицит свободной рабочей силы и ограничило платёжеспособный спрос, что тормозило развитие мануфактур и капиталистических отношений.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал

Стр. 156