Решебник по истории России 6 класс Мединский §42–43

§42–43

- Главный вопрос урока

- Вопросы и задания к пункту параграфа и к источнику

- Вопросы и задания к иллюстрации, карте, схеме, рубрикам в тексте параграфа

- Вопросы и задания к пункту параграфа и к источнику

- Вопросы и задания к пункту параграфа и к источнику

- Вопросы и задания к пункту параграфа и к источнику

- Вопросы и задания к пункту параграфа и к источнику

- Вопросы и задания к иллюстрации, карте, схеме, рубрикам в тексте параграфа

- Вопросы и задания к пункту параграфа и к источнику

- Вопросы и задания

- Работаем с источником

- Работаем с понятиями

- Главный вопрос урока

- Вопросы и задания к главе

- Главный вопрос главы

- Темы проектов

- Готовимся к аттестации

Культура во второй половине XIII – первой трети XVI в.

Главный вопрос урока

Как политическое развитие Руси во второй половине XIII – первой трети XVI в. влияло на становление русской культуры?

Политическое развитие Руси во второй половине XIII – первой трети XVI в. влияло на становление русской культуры тем, что создание единого Российского государства во второй половине XV в. возобновило связи с европейскими странами, что привело к новому взлёту в развитии архитектуры, технических знаний, иконописи, а также оживило развитие духовной литературы.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналСтр. 212

Вопросы и задания к пункту параграфа и к источнику

1. Какими были последствия нашествия Батыя для русской культуры?

Последствия нашествия Батыя для русской культуры были такими, что на Руси наблюдался явный упадок культуры, приведший к исчезновению множества памятников письменности, разрушению храмов и крепостей, погибли многие ценности и иконописи, а мастера были угнаны в Орду и лишились возможности творить.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал2. С какими событиями было связано возрождение русской культуры?

Возрождение русской культуры было связано с созданием единого Российского государства во второй половине XV в., что привело к возобновлению связей с европейскими странами.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналСтр. 214

Вопросы и задания к иллюстрации, карте, схеме, рубрикам в тексте параграфа

Почему имя тверского купца Афанасия Никитина вошло в историю русской культуры?

Имя тверского купца Афанасия Никитина вошло в историю русской культуры потому, что его «Хожение за три моря» стало жанром древнерусской литературы (путевые записки), которое передаёт представление о привычках русского человека XV в., а также его взгляды на окружающий мир.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналСтр. 215

Вопросы и задания к пункту параграфа и к источнику

1. Какие произведения были посвящены борьбе русского народа с захватчиками?

Произведения, посвящённые борьбе русского народа с захватчиками, были «Сказание о Мамаевом побоище», «Повесть о разорении Рязани Батыем», а также сочинение «Задонщина».

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал2. Какой вклад в развитие русской литературы внесли Епифаний Премудрый, Пахомий Серб и Афанасий Никитин?

Вклад в развитие русской литературы внесли:

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал-

Епифаний Премудрый – создал произведения в стиле «плетения словес» (обильное употребление эпитетов и метафор), был автором житий и летописных сводов.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Пахомий Серб (Логофет) – известный автор житий, чьи сочинения, написанные по строгим правилам, служили образцом для других авторов.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Афанасий Никитин – его «Хожение за три моря» стало образцом древнерусской путевой литературы («хожение»).

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал

Вопросы и задания к пункту параграфа и к источнику

Какие взгляды высказывал Максим Грек?

Максим Грек высказывал взгляды, в которых обличал нестяжателей и осуждал падение нравов среди русского монашества, а также использование труда крестьян в монастырских владениях, считая, что русские монастыри должны кормить себя сами.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналСтр. 218

Вопросы и задания к пункту параграфа и к источнику

1. С каких построек началось возрождение каменного строительства? Назовите два памятника архитектуры.

Возрождение каменного строительства началось с небольших одноглавых московских княжеских храмов. Два памятника архитектуры – это Церковь Рождества Богородицы (1393) и Успенский собор (1326).

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал2. Чем Грановитая палата отличалась от других сооружений Московского Кремля?

Грановитая палата отличалась от других сооружений Московского Кремля тем, что она была тронным залом, в котором совершались важнейшие события политической жизни Русского государства, и облицована гранёным белым камнем (называемым алмазным рустом), распространённым в Италии.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал3. Какое из произведений архитектуры, изображённых на иллюстрациях, кажется вам наиболее выразительным? Попробуйте объяснить свой выбор.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналМне кажется наиболее выразительным произведением архитектуры, изображённым на иллюстрациях, Церковь Вознесения в Коломенском. Церковь Вознесения в Коломенском была построена в 1532 г. и является первым в России памятником шатрового зодчества. Её выразительность заключается в том, что она отходит от традиционного крестово-купольного стиля и представляет собой стремительный, высокий шатёр. Такое строение символизирует новую эпоху в русском зодчестве и устремлённость Русского государства вверх. Храм был построен в честь рождения долгожданного наследника Ивана IV, что придаёт ему особый исторический и эмоциональный смысл.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналСтр. 219

Вопросы и задания к пункту параграфа и к источнику

1. Что вы знаете о происхождении и работах Феофана Грека?

О происхождении и работах Феофана Грека известно, что он был византийским мастером, который появился в Новгороде в 1378 г. и потом был приглашён в Москву. Он расписал фресками церковь Спаса Преображения на Ильине улице (Новгород) и работал над росписью московских храмов, а также украшал книги.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал2. Какие произведения создал Дионисий? Каковы отличительные черты этих произведений?

Произведения, которые создал Дионисий: он украшал Успенский собор в Москве и работал в сельских церквях Ферапонтова монастыря. Отличительные черты этих произведений в том, что созданные им образы исполнены бирюзово-сиреневых тонов, фигуры гибкие и стройные, с удлинёнными пропорциями, кажутся невесомыми и как будто парят в воздухе.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналСтр. 220

Вопросы и задания к иллюстрации, карте, схеме, рубрикам в тексте параграфа

С опорой на текст параграфа определите авторство фресок и икон.

С опорой на текст параграфа авторство фресок и икон определяется так:

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал-

Фреска церкви Спаса Преображения на Ильине улице, Великий Новгород – Феофан Грек.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал Икона «Троица» – Андрей Рублёв.

-

Икона Донской Божией Матери – предположительно Феофан Грек.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Фреска Ферапонтова монастыря – Дионисий.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал

Стр. 221

Вопросы и задания к пункту параграфа и к источнику

1. Каково происхождение слова «крестьяне»?

Слово «крестьяне» происходит от «христиане»: на Руси так называли всех принявших христианство; позднее в Московской Руси термин закрепился за сельскими жителями.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал2. Как выглядели усадьбы князей и бояр?

Усадьба знати — большой ограждённый двор на возвышении: жилые «хоромы/палаты» (часто с теремом и сенями), вокруг — амбары, кладовые, конюшни, повети, бани, кухни, жильё для слуг; двор обносили тыном/частоколом, делали террасы и хозяйственные постройки.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналСтр. 222

Вопросы и задания

1. Рассмотрите иллюстрацию в начале параграфа. Какие памятники русского зодчества стали образцом для Успенского собора в Московском Кремле? Как вы думаете, почему он должен был быть выше Успенского собора во Владимире?

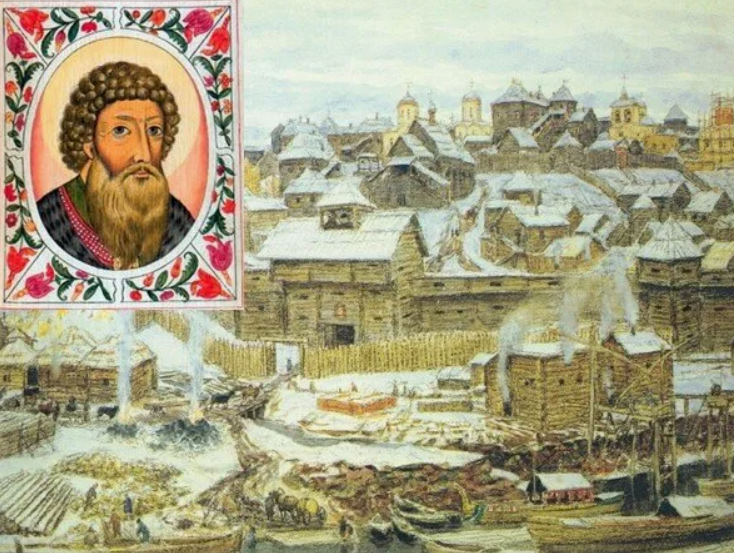

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналПамятником русского зодчества, ставшим образцом для Успенского собора в Московском Кремле, является Успенский собор во Владимире. Он должен был быть выше Успенского собора во Владимире, потому что Московское государство стремилось показать свою силу, преемственность владимирских традиций и утвердить Москву как новый духовный и политический центр Руси.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал2. Составьте план сообщения о литературных произведениях, посвящённых Куликовской битве. Какие изменения в сознании людей отразили эти произведения?

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналПлан сообщения о литературных произведениях, посвящённых Куликовской битве

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал-

Введение: Историческое значение Куликовской битвы (1380 г.).

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Литературные памятники:

-

«Задонщина» (Сравнительный анализ с «Словом о полку Игореве»).

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

«Сказание о Мамаевом побоище» (Описание хода битвы, роли Дмитрия Донского, чуда и вмешательства святых).

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал

-

-

Отражение изменений в сознании людей:

-

Подъём национального самосознания: Вера в возможность освобождения от ордынского ига.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Идея единства: Осознание необходимости объединения русских земель вокруг Москвы для достижения победы.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Утверждение Москвы: Признание Московского князя как главного защитника Руси.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Героизация и патриотизм: Прославление воинской доблести и жертвенности во имя Родины.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал

-

-

Заключение: Влияние этих произведений на формирование исторической памяти и культуры.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал

3. Расскажите о церкви Спаса Преображения на Ильине улице в Новгороде. Почему она стала одной из самых знаменитых новгородских церквей?

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналЦерковь Спаса Преображения на Ильине улице (Великий Новгород) — небольшой одноглавый четырёхстолпный храм новгородского «городского» типа конца XIV в. Его поставили в торговом районе Ильина конца (традиционно датируют 1374 г., по заказу посадника Василия Даниловича). Кубический объём, одна глава, простые фасады с лопатками и нишами, высокий световой барабан и строгое, почти аскетичное внутреннее пространство — эталон новгородской архитектурной меры.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналГлавная причина всемирной известности — росписи Феофана Грека (1378 г.). Это единственный в России храм, где сохранился (пусть частично) подлинный, документально аттестованный фресковый цикл мастера: величественный Христос Вседержитель в куполе с пророками, сцены Преображения, Деисус, пророческие и ангельские чины. Манера Феофана — стремительная, энергичная линия, «живописный рисунок» охрой и чернью, сильная духовная экспрессия — стала образцом для новгородской и всей русской живописи.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналХрам уцелел через пожары и войну, в ХХ веке прошёл научную реставрацию; сегодня это один из ключевых памятников Новгорода и русской культуры: образцовый новгородский храм по архитектуре и уникальное место встречи русской традиции с византийским высоким искусством. Поэтому церковь Спаса на Ильине считается одной из самых знаменитых новгородских — за редчайшие фрески Феофана и образцовость формы.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал4. Как объединение русских земель вокруг Москвы и расширение международных связей отразились на сооружениях Московского Кремля?

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналОбъединение русских земель вокруг Москвы и расширение международных связей отразились на сооружениях Московского Кремля следующим образом:

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал-

Символ единства и мощи: Масштабное строительство Кремля, особенно Успенского собора и Кремлёвских стен из красного кирпича, стало символом централизованного Московского государства.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Международные связи: Приглашение иностранных архитекторов (например, Аристотеля Фиораванти из Италии) для строительства, как в случае с Успенским собором (1475–1479 гг.), свидетельствует о расширении культурных и технических связей с Западной Европой и стремлении использовать лучшие мировые достижения в архитектуре.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал

5. Пользуясь дополнительными источниками информации, подготовьте сообщение «Московский Кремль – одна из лучших крепостей Европы».

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналМосковский Кремль – одна из лучших крепостей Европы

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналМосковский Кремль является выдающимся памятником военно-инженерного искусства, по праву считаясь одной из лучших и наиболее мощных крепостей Европы, сформировавшейся на рубеже XV–XVI веков. Его статус и уникальность определяются рядом ключевых характеристик, сочетающих военную функциональность и архитектурное величие.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналВоенно-инженерное совершенство: Строительство Кремля в конце XV века, особенно при Иване III, было проведено с учётом последних достижений европейской фортификации. Стены и башни из обожжённого красного кирпича, заменившие старые белокаменные, отличались исключительной прочностью и огнестойкостью. Средняя высота стен достигает 19 метров, а толщина — до 6,5 метров.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналУникальная система башен: Кремль имеет 20 башен, каждая из которых уникальна, но вместе они образуют неприступную систему. Башни были вынесены за линию стен (фортификационная новинка), что позволяло вести фланговый огонь вдоль стен, исключая слепые зоны. Большинство башен были многоярусными и имели внутренние бойницы, обеспечивая всестороннюю оборону. Некоторые, как Тайницкая (построенная Антоном Фрязиным), имели тайные колодцы и выходы к Москве-реке, что было критически важно в условиях осады.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналСтратегическое расположение и форма: Кремль расположен на Боровицком холме, в месте слияния Москвы-реки и Неглинной, что обеспечивало естественную защиту. Треугольная форма крепости, обусловленная рельефом, создавала сложные условия для атаки, а высокая плотность обороны по периметру делала его практически неприступным.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналВклад итальянских мастеров: Привлечение итальянских архитекторов (таких как Антоний Фрязин, Марк Фрязин, Пётр Фрязин, Алевиз Новый), известных как "фрязины", было ключевым для внедрения передовых европейских фортификационных и строительных технологий. Они применили технику, отработанную на строительстве замков и крепостей в Италии, обогатив русскую военную архитектуру.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналТаким образом, Московский Кремль — это не просто крепость, а монументальный символ объединённого Русского государства, который благодаря своей мощной фортификационной системе, передовым инженерным решениям и архитектурной целостности занял достойное место среди величайших крепостей Европы.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал6. Что объединяет живописцев, о которых говорится в параграфе? Чем различалась их творческая манера?

Живописцев, о которых говорится в параграфе (Феофан Грек, Андрей Рублёв, Дионисий), объединяет то, что все они являются выдающимися иконописцами конца XIV – начала XVI вв., работавшими в Московской Руси и создавшими образцы высокого русского иконописного искусства.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналИх творческая манера различалась следующим образом:

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал-

Феофан Грек: Отличался драматизмом, динамичностью, аскетизмом образов, использованием смелых, почти монохромных цветовых решений и экспрессивных бликов (движение «внутреннего огня»).

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Андрей Рублёв: Противопоставлял экспрессии Феофана Грека гармонию, свет, покой, духовную просветлённость и мягкость линий, его работы полны созерцательности и нежной красоты.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Дионисий: Отличался утончённостью, изяществом, удлинёнными пропорциями фигур, светлым, праздничным колоритом и декоративностью, его иконы имеют более торжественный и повествовательный характер.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал

7. Чем различался образ жизни знати и простых людей?

Жильё: знать — усадьбы, хоромы/палаты (иногда каменные); простые — маленькие деревянные избы с печью.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналПитание и одежда: знать — мясо, рыба, вина, пряности, дорогие ткани; простые — каши, ржаной хлеб, овощи, рыба, домотканая одежда.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналДоход и занятия: знать — служба и доходы с вотчин/торговли; простые — пашня, промыслы, ремёсла, городские «тягла».

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналПрава: знать — привилегии, земля и люди; простые — зависимости и повинности (ограниченная свобода).

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналКультура и досуг: знать — грамотность, книги, пиры, охота; простые — устная традиция, ярмарки, народные праздники.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналРаботаем с источником

Какие особенности творчества Андрея Рублёва выделяет автор статьи?

Автор статьи выделяет следующие особенности творчества Андрея Рублёва:

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал-

Глубокое духовное начало: Творчество пронизано «глубочайшей религиозностью, проникнутое любовию-стремлением к далёкому духовному началу».

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Особенность древнерусской иконописи: В отличие от византийского немного печального письма, в его иконах поражает «необычайная чуткость к передаче внутреннего движения человеческой души».

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Прекрасное чувство: Особая острота чувства прекрасного, которое ценит в иконе не только верующий, но и «люди, которые чужды религиозности».

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Самобытность: В его одухотворённости выражается «самобытная особенность национального русского духа».

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал

Работаем с понятиями

Охарактеризуйте понятие «шатровый стиль». Приведите пример сооружения, построенного в этом стиле.

Шатровый стиль — это направление в русской архитектуре XVI–XVII вв., отличительной особенностью которого является завершение постройки не традиционным куполом, а высоким многогранным шатром (пирамидальным или конусообразным покрытием). Он стал важным этапом в развитии русского зодчества. Примером сооружения, построенного в этом стиле, является Церковь Вознесения в Коломенском (1532 г.).

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналГлавный вопрос урока

Сформулируйте ответ на главный вопрос параграфа, обоснуйте его двумя-тремя аргументами.

Главный вопрос параграфа: Как политическое развитие Руси во второй половине XIII – первой трети XVI в. влияло на становление русской культуры?

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналПолитическое развитие Руси во второй половине XIII – первой трети XVI в. оказало решающее влияние на становление русской культуры, сделав её более единой, монументальной и национально самобытной.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналАргументы:

-

Объединение и Централизация: Формирование единого Московского государства привело к созданию единого культурного центра — Москвы. Строительство Московского Кремля (Успенский собор, кремлёвские стены) стало символом государственной мощи и политической преемственности, задавая образцы для всей русской архитектуры.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Освобождение и Национальное самосознание: Победа над Ордой (Куликовская битва, "стояние на Угре") стимулировала подъём национального самосознания. Это отразилось в литературе ("Задонщина") и, главное, в живописи, где иконописцы (Рублёв, Дионисий) создали новый, просветлённый, гармоничный русский стиль, отличающийся от византийского.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Международное влияние: Укрепление государства и его выход на международную арену позволили привлекать европейских мастеров (итальянских зодчих – "фрязинов"), что обогатило русскую архитектуру передовыми технологиями и приёмами.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал

Стр. 223

Вопросы и задания к главе

1. Чем московская усобица XV в. отличалась от усобиц XII–XIII вв.?

Московская усобица XV в. (феодальная война) отличалась от усобиц XII–XIII вв. тем, что это была борьба внутри одной династии (потомков Дмитрия Донского) за центральную власть в уже складывающемся едином государстве, а не борьба между независимыми княжествами (как в XII–XIII вв.) за первенство или территорию. В московской усобице XV в. победа Василия II Тёмного окончательно закрепила принцип прямого наследования престола и способствовала дальнейшей централизации власти.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал2. С помощью карты (см. задний форзац) расскажите о процессе объединения русских земель в XIV–XV вв.

1. Начало XIV в.: Московское княжество постепенно присоединяет соседние мелкие уделы (например, Можайск, Коломна).

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал2. Середина – конец XIV в.: Москва ведёт борьбу с другими крупными центрами, в основном с Тверью, за великое княжение, закрепляя за собой право сбора дани для Орды и религиозный центр (перенос кафедры митрополита).

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал3. XV в. (при Иване III): Происходит решающий этап объединения. В состав Московского государства включаются крупнейшие независимые земли: Новгород Великий (1478 г.), Тверское княжество (1485 г.), а также значительные территории по границам. К концу XV – началу XVI вв. складывается единое Русское государство с центром в Москве.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал3. Составьте простой план по теме «Объединение земель вокруг Москвы в XIV – первой трети XVI в.».

План по теме «Объединение земель вокруг Москвы в XIV – первой трети XVI вв.»

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал-

Причины возвышения Москвы и необходимость объединения:

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналВыгодное географическое положение.

Поддержка Церкви.

-

Целенаправленная политика московских князей.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Необходимость свержения ордынского владычества.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал

-

Этапы объединения (XIV в.):

-

Борьба с Тверью за право на великое княжение.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Роль Ивана Калиты (накопление богатств, получение права сбора дани).

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Победа на Куликовом поле (укрепление авторитета Москвы).

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал

-

-

Завершение объединения (XV – первая треть XVI вв.):

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналИван III — «собиратель земли русской».

-

Присоединение Новгорода (1478 г.) и Твери (1485 г.).

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Окончательное свержение ордынского владычества (1480 г.).

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Правление Василия III (присоединение Пскова и Смоленска).

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал

-

Итоги:

-

Формирование единого Русского государства.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Создание новой системы управления и законодательства (Судебник 1497 г.).

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал

-

Главный вопрос главы

Сформулируйте ответ на главный вопрос главы и обоснуйте его двумя-тремя аргументами.

Главный вопрос главы: Почему московским князьям удалось объединить русские земли?

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналМосковским князьям удалось объединить русские земли потому, что Москва стала самым сильным и легитимным центром власти.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналАргументы:

-

География и экономика: Москва стояла на перекрёстке речных путей, прикрыта лесами и крепостями; это давало безопасность, торговые доходы и людские ресурсы для «сбора земель».

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Политика и институты: князья добивались в Орде ярлыков и через сбор дани получали реальный контроль над соседями; развили приказную систему и служилое поместное войско, опираясь на верную элиту.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Идеология и сила: перенос митрополии в Москву (1325) придал духовное лидерство; победы (Куликово, стояние на Угре) и присоединения (Новгород 1478, Тверь 1485) закрепили престиж и фактическое объединение вокруг Москвы.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал

Темы проектов

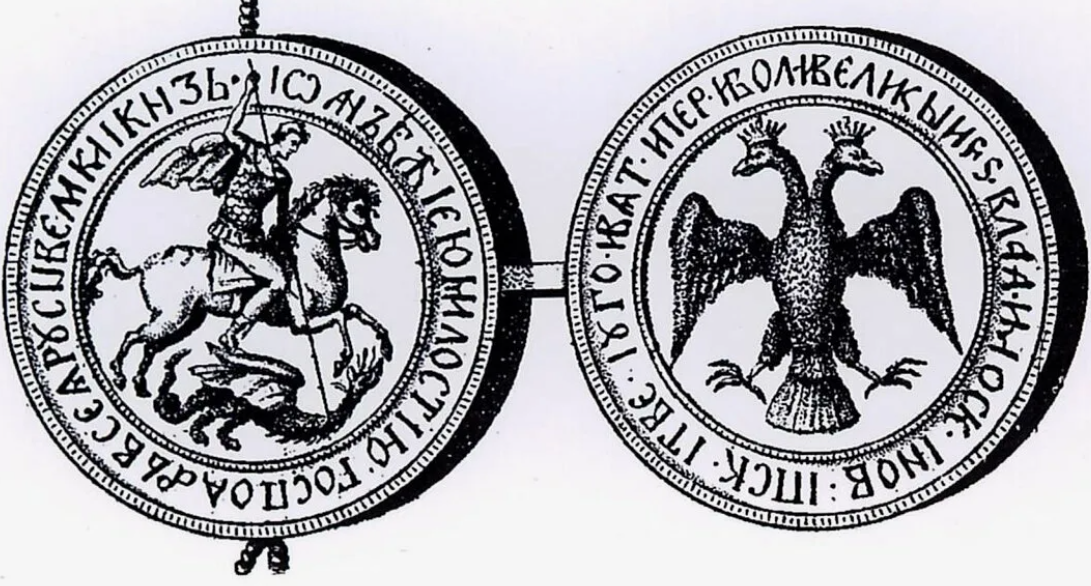

1. Из истории государственной символики России (XIV—XV вв.).

В XIV–XV веках именно Московская земля задала будущей России язык государственных символов. Ранней и самой устойчивой эмблемой стал «всадник-змиеборец» — образ святого Георгия Победоносца. Уже на печатях московских князей XIV века он выступает знаком власти города и династии: конный воин с копьём поражает змея, означая победу добра и покровительство небес над столицей. Этот знак шёл на городских печатях, грамотах, а к концу XV века перебрался на щит, став гербом Москвы и сердцевиной будущего всероссийского гербового щита.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал

Наряду с гербом важнейшей символической практикой были княжеские печати и клейма на документах и товарах. Московские великие князья использовали двусторонние вислые печати: на одной стороне — всадник Москвы, на другой — орёл или титульные надписи. Символика становилась инструментом государственной легитимации: где появлялась печать великого князя, там признавалась его юрисдикция, а значит — и границы объединяющегося государства.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал

Ключевой перелом наступил при Иване III. После брака с Софьей Палеолог (1472) Московское государство переняло византийский двуглавый орёл — знак императорской преемственности и суверенитета. К концу 1490-х годов на великокняжеской печати орёл и всадник сосуществуют: орёл — как эмблема державы и верховной власти, всадник — как московский щит на груди орла. Так сложился «двухъярусный» гербовый язык, из которого позднее вырастет герб Российской державы.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал

Монетные изображения поддержали новую символику. В московских денежных дворах XIV–XV веков чеканили деньгу с всадником (иногда с саблей, иногда с копьём) и легендами великого князя. Монета действовала как «карманная грамота» власти: её рисунок и надпись распространяли московские знаки по всей торговой сети Оки и Волги. В военной сфере стяги и хоругви соединяли государев знак и священные иконы: на Куликовом поле великокняжеское знамя с образом Спаса и символами Москвы стало видимым знаком собирания земель вокруг столицы.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал

К концу XV века символика получила пространственную опору. Белокаменный, а потом кирпичный Кремль Ивана III стал «материальным гербом» новой державы: на его башнях и воротах помещали орлиные и конные изображения, на церковной и дворцовой утвари — клейма с орлом и всадником. Так Москва превратила местный городской знак и византийскую эмблему в единый язык государственности, понятный и в столице, и на новых территориях — от Смоленска до Вятки.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал2. «Пороховая революция» в Европе и России.

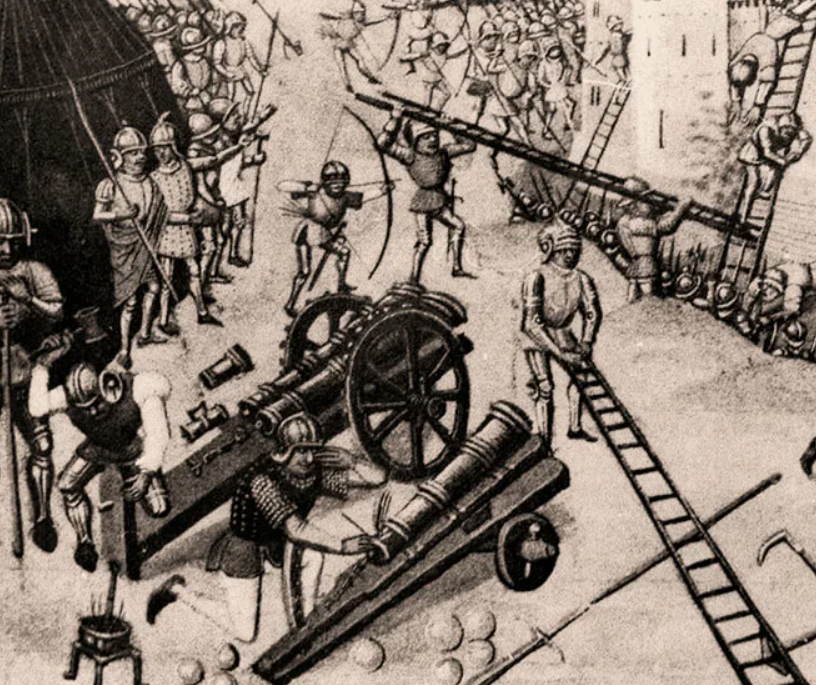

С XIV–XVI веков Европа пережила глубокий военный перелом, который историки называют «пороховой революцией». Китайское изобретение пороха через исламский мир и Италию пришло в Западную Европу и быстро изменило войну: к кузнецам и лучникам добавились артиллеристы и пехотинцы с ручным огнестрелом. Города и князья стали строить батареи пушек, а крепости — перестраивать стены в земляные валы и бастионы, способные гасить ядра. Тактика сместилась к огневому бою и манёвру пехоты с аркебузами и пикинёрами под прикрытием артиллерии; рыцарская тяжёлая конница уступила место смешанным порядкам.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал

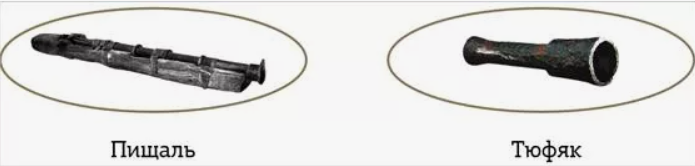

На Руси первые «тюфяки» и «пищали» появляются в XV веке, а решающий рывок приходится на правление Ивана III и Василия III. Москва, ставшая центром собирания земель, активно заводит «пушкарский» приказ, приглашает литьевых мастеров и создаёт арсенал. Пороховые склады, литейные дворы и пушкарские слободы концентрировались в столице и вокруг неё — в Московском уезде, что делало регион производственной базой нового оружия. В 1550 году Иван IV учредил стрелецкое войско — постоянную огнестрельную пехоту с фитильными пищалями и бердышами; это стало отечественным аналогом европейской «революции пехоты».

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал

Боевое применение показало силу новшества. В 1552 году при взятии Казани Московское государство развернуло беспрецедентную для Восточной Европы осадную артиллерию: тяжелые пушки и подкопы разрушали башни, стрельцы удерживали позиции на валах — именно огонь и инженерия решили исход осады. В 1572 году под Молодями на южной окраине Московского уезда войско Русского государства сразило крымско-османскую армию благодаря сочетанию подвижной артиллерии, «гуляй-города» (подвижного полевого укрепления), и огня стрельцов — образцовый пример русской тактической адаптации пороховой эпохи.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал

Порох преобразил и московскую фортификацию. Кремль Ивана III стал кирпичной «артиллерийской» крепостью с башнями под размещение орудий; вокруг столицы выросли новые городки и засечные линии, где земляные и деревянные конструкции лучше держали ядра, чем старый частокол. Во второй половине XVI века Москва и её окрестности превратились в главный арсенал страны: здесь лили пушки, ковали запалы и фитили, содержали полки стрельцов, а дороги Оки—Москва-реки обеспечивали снабжение южной оборонительной дуги (Серпухов, Коломна, Кашира).

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал

В европейском сравнении Россия шла тем же путём, но с национальными особенностями. Там, где итальянцы и испанцы вводили бастионные крепости и терции, Москва опиралась на «гуляй-город», стрелецкую службу и массивную осадную артиллерию; там, где северяне делали ставку на линейную мушкетную пехоту, русские сочетали огонь с манёвром конницы и импровизированных полевых укреплений. Общий результат совпадал: порох сделал армию более «инженерной», а государство — более централизованным, потому что производство и снабжение огнестрела требовали приказов, казённых заводов и налогообложения.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналИтогом пороховой революции стало появление постоянного войска и артиллерии, перестройка крепостей, рост роли инженеров и ремесленников, а также выдвижение Москвы как военного и промышленного ядра страны. Именно концентрация людей, знаний и мастерских в Московской области позволила Русскому государству на равных войти в новую, «пороховую» Европу.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал3. Жизнь и быт русских людей в XIV — первой трети XVI в.

В XIV веке будущая Московская область была лесной землёй рек и волоков. Деревни тянулись по берегам Москвы-реки, Пахры, Нары и Клязьмы, а вокруг княжеских крепостей-уездов — Москвы, Коломны, Серпухова, Дмитрова, Звенигорода — формировались посадские слободы ремесленников и торговцев. После нашествия Батыя край поднимался, и именно здесь складывался новый политический центр Руси: московские князья собирали дань, строили монастыри и засечные линии, налаживали дороги и перевозы.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал

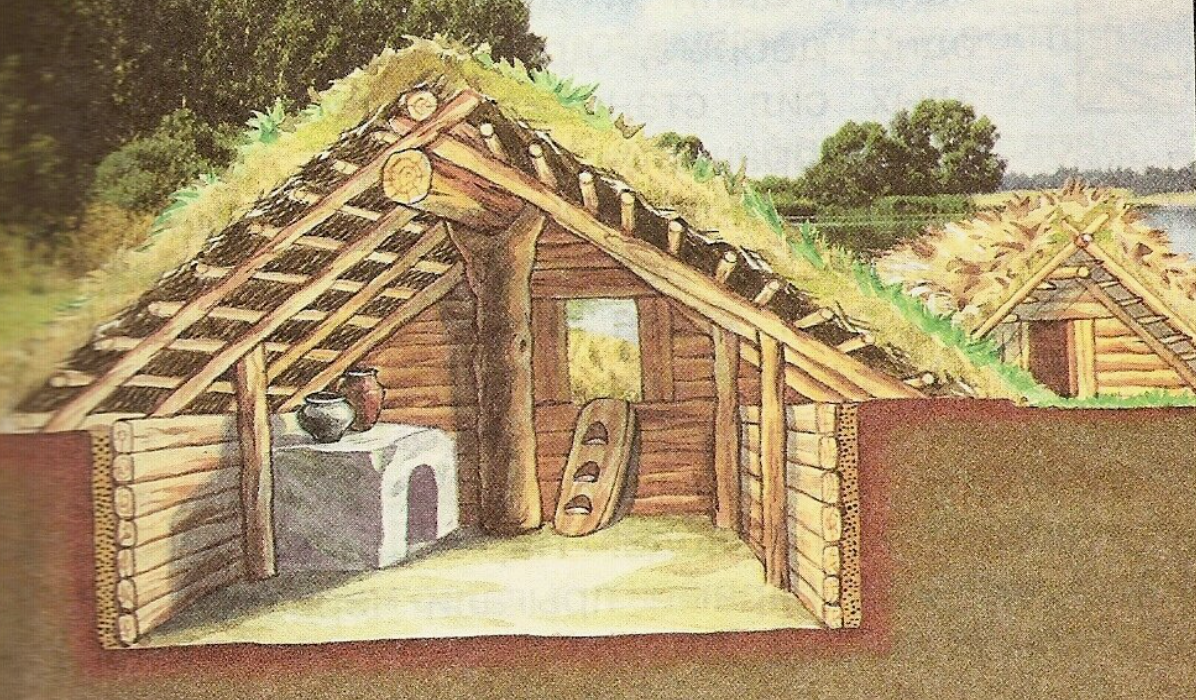

Жилой мир простого человека — это срубная изба с печью, сенями и тесовой кровлей; в северо-восточных местах — тёплые полуподземные «полуземлянки». Топили «по-чёрному» и «по-белому», спали на полатях, светили лучинами. Двор включал амбар, хлев, колодец, иногда баню. Знать и богатые посадские жили в ограждённых усадьбах: хоромы с горницами и теремом, повети, конюшни, клети; к концу периода у знати появляются каменные палаты. Городской ландшафт менялся заметнее: в Москве после 1367 года вырастает белокаменный Кремль, к началу XVI века — кирпичные стены и башни.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал

Питание крестьян и посадских держалось на хлебе — рожь и овёс, кашах и репе, капусте, рыбе, реже мясе. К постам приспосабливали рацион: масло и молочное заменяли постными блюдами, рыбой, грибами. На княжеских и купеческих столах было больше мяса, рыбы дальних ловов, медов и заморских пряностей; вино и хмельные напитки подавали на пирах. Одежда у большинства — домотканый лён и шерсть; у зажиточных — сукна, меха, парча. Обувь — лапти и кожаные сапоги; зимой валяные коты и шубы.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал

Хозяйство края опиралось на пашню с трёхпольем и подсобные промыслы: скотоводство, бортничество, рыбную ловлю, охоту, солеварение на Оке. Посады развивали кузнечное, гончарное, кожевенное, ткацкое ремесло; через Москву шли товары с Волги и из Новгорода. Налоги («тягло») и повинности тянули посадских и крестьян, а служба кормила служилых людей: дети боярские и дворовые выезжали «на коне и в доспехе», стрельцы с середины XVI века составляли постоянную пехоту. Сельская община (мир) распределяла пашни и помогала переживать неурожай; монастыри держали сёла и дворы, становясь крупными хозяйственными центрами.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналДуховная жизнь определялась православным календарём. Праздники — Рождество, Пасха, Покров — чередовались с ярмарками, постами и приходскими обрядами. В XIV–XV веках вокруг Москвы возникает сеть обителей: Данилов монастырь, Троице-Сергиев, Симонов, Андроников, позднее — Саввино-Сторожевский в Звенигороде. Они учили грамоте, переписывали книги, писали иконы, лечили и приютовали странников; благословение Сергия Радонежского перед Куликовской битвой стало частью общей памяти края. Школьная грамотность ещё не была повсеместной, но берестяные и пергаменные записи, «наклейные» грамоты и судебники показывают растущую письменную культуру.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал

Повседневность постоянно сталкивалась с войной. Южные уезды жили в ритме тревог и сборов на «полк»: засечные черты, сторожевые и «станичные» службы перекрывали степные пути. Мужчины тянули ратную повинность, женщины и старики держали хозяйство, прятали зерно, чинили ограды, когда шли набеги. Победа на Куликовом поле (1380) подняла дух, но пожары 1382 года от Тохтамыша напомнили о хрупкости мира; к началу XVI века оборона стала организованней, а Москва — крепче и богаче.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал

К началу правления Василия III повседневный уклад уже чувствовал дыхание «пороховой эпохи»: в столице появились пушкарские слободы, в посадах — новые мастерские, торговля шла живее, чем век назад. Но основы жизни оставались традиционными — община, церковный круг, труд по сезонам, патриархальные семейные связи. Так в XIV — первой трети XVI века московская земля превратилась из лесной окраины в густонаселённый, связанный дорогами и монастырями край — базу будущего единого государства.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал4. Мой край в XIV — первой трети XVI в.

В XIV веке московская земля была пограничной лесной страной рек и волоков. Деревни тянулись по берегам Москвы-реки, Клязьмы, Пахры и Нары, а вокруг уездных центров — Москвы, Коломны, Серпухова, Дмитрова, Звенигорода, Волоколамска — росли посадские слободы ремесленников и торговцев. Нашествие Батыя оставило след пожаров и запустения, но уже при Данииле Александровиче и его наследниках регион начал быстро подниматься, превращаясь в ядро нового княжества.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал

Повседневная жизнь строилась на общинной пашне и промыслах. Крестьяне жили в срубных избах с печью и сенями, держали амбары, хлевы, баньки; зимой плели лапти, чинили утварь, летом пахали и косили. Посадские ремесленники ковали железо, выделывали кожу, делали посуду и ткань; рынки у пристаней связывали край с Волгой и Новгородом. Знать и служилые люди селились в ограждённых усадьбах, держали коней и доспехи, выезжали «на службу». Монастыри — Данилов, позднее Троице-Сергиев, Симонов, Андроников, Саввино-Сторожевский — становились духовными и хозяйственными центрами: учили грамоте, переписывали книги, заводили пашни и рыбные ловли.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал

Ландшафт и политика меняли облик края. В 1367 году Дмитрий Донской перестроил Кремль в белый камень — столица стала крепче. Победа на Куликовом поле (1380) вдохновила Московскую землю, но разорительный набег Тохтамыша (1382) напомнил о постоянной угрозе степи. В XV веке формируется южный оборонительный пояс — Коломна, Серпухов, Кашира, Ока как «рубеж». Вдоль дорог и переправ — засечные линии, сторожевые и станичные службы. К началу XVI века в столице появляются пушкарские слободы и арсеналы, что знаменует вход края в «пороховую эпоху».

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал

Политически регион стал центром собирания Руси. Иван Калита укрепил хозяйство и авторитет Москвы, перенёс в столицу митрополичью кафедру (1325). Иван III завершил объединение большей части северо-восточных земель, присоединил Новгород (1478), Тверь (1485), а кирпичные стены и башни его Кремля стали «каменным гербом» новой державы. При Василии III московская окраина уже выглядела как связанная сеть уездов, монастырей и крепостей; хозяйство росло, а единую власть ощущали и крестьяне, и посадские.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал

Культура повседневности держалась на православном календаре и земледельческом цикле. Праздники и посты, ярмарки и храмовые дни, сельские артели и соседская взаимопомощь определяли год. В городах усиливалась письменная культура: уставные грамоты, судебники, монастырские скриптории, ранние иконописные мастерские. К началу XVI века московская земля — уже не окраина, а густонаселённый и организованный регион, давший России столицу, административный центр и военную базу.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналСтр. 224

Готовимся к аттестации

1. Каждая из иллюстраций, приведённых ниже, относится к одному из указанных в перечне событий. Установите соответствие между событиями и иллюстрациями: к каждому событию подберите по одной иллюстрации. Ответ запишите в таблицу.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал| Событие (процесс) | Иллюстрация |

|---|---|

| А) становление Новгородской республики | 3 |

| Б) строительство Московского Кремля | 1 |

| В) образование государства Русь | 2 |

| Г) Куликовская битва | 4 |

2. С каким из данных событий (процессов) связано слово «посадник»? Запишите букву, которой обозначено данное событие (процесс). Объясните смысл слова «посадник».

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналСлово «посадник» связано с событием (процессом) А) становление Новгородской республики.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналПосадник – это высшее должностное лицо в Новгородской и Псковской республиках, которое избиралось на вече из числа знатных бояр, руководило внешней политикой, судом и контролировало деятельность князя.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал3. Укажите две исторические личности, которые были непосредственно связаны с распространением христианства на Руси и крещением её жителей. Укажите одно любое действие каждой их этих личностей, в значительной степени повлиявшее на ход распространения христианства на Руси и крещения её жителей.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналДве исторические личности, которые были непосредственно связаны с распространением христианства на Руси и крещением её жителей: Княгиня Ольга и Князь Владимир Святой.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналОдно любое их действие, в значительной степени повлиявшее на ход распространения христианства на Руси и крещения её жителей:

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналКрещение Руси в 988 году князем Владимиром, которое имело решающее значение, так как христианство было провозглашено государственной религией, что обеспечило его быстрое и повсеместное распространение среди населения Древней Руси.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал